Markenlexikon

RCA

Dem italienischen Physiker und Ingenieur Guglielmo Marconi (1874 – 1937) gelang 1894 erstmals die Funkübertragung von Radiowellen. Da seine Experimente in Italien wenig Unterstützung fanden, zog er 1896 nach Großbritannien um, wo seine Arbeiten staatlich subventioniert wurden. 1897 gründete er in London The Wireless Telegraph and Signal Company (ab 1900 Marconi's Wireless Telegraph Company). Mit spektakulären Demonstrationsveranstaltungen – 1899 sendete er Morsezeichen über den Ärmelkanal und im Dezember 1901 stellte er eine Verbindung nach Neufundland her – gewann er das Interesse der Handelsschiffahrt und vor allem der Marine, die die Möglichkeiten der neuen Technik schnell erkannten. Bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs rüstete die Marconi Company die meisten britischen Schiffe mit Funk aus und konnte sich so ein Monopol auf dem Gebiet der drahtlosen Kommunikation aufbauen. Das war vielen Regierungen ein Dorn im Auge, denn kaum eine Staat wollte vom Wohlwollen einer ausländischen Gesellschaft abhängig sein. In Deutschland wurde bereits 1903 auf Druck des Kaisers Telefunken gegründet und auch die US-Regierung – insbesondere die Marine-Führung – machte gehörigen Druck auf die nationale Industrie. Erst recht, als die U.S. Navy herausfand, dass der Elektrokonzern General Electric sein Radiogeschäft an Marconi verkaufen wollte.

Schließlich gründeten die Inhaber wesentlicher Radio-Patente – General Electric, Westinghouse Electric, AT&T und die United Fruit Company – 1919 die Radio Corporation of America (RCA). Kurz darauf übernahm RCA das US-Radiogeschäft von Marconi. RCA wuchs im Verbund mit seinen Anteilseignern bald zu einem mächtigen Konzern heran, der das gesamte US-amerikanische Radiogeschäft beherrschte.

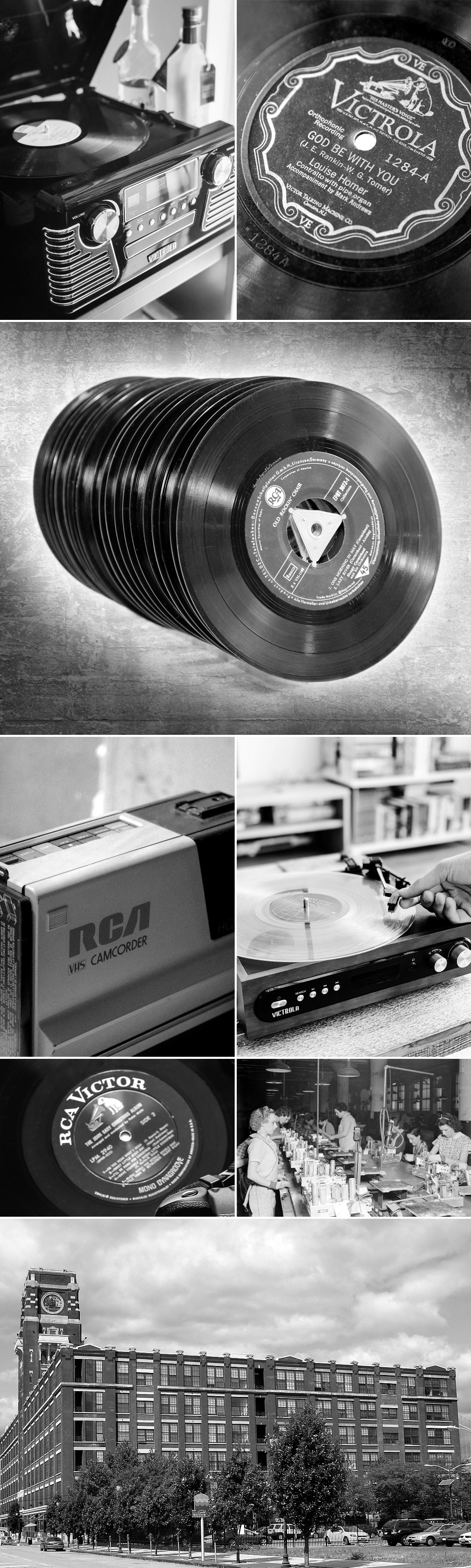

Am 2. November 1920 nahm Westinghouse unter dem Rufzeichen KDKA in Pittsburgh die erste Radiostation der Welt in Betrieb. 1926 riefen RCA, Westinghouse und General Electric die Rundfunkgesellschaft National Broadcasting Company (NBC) ins Leben, 1928 erwarb RCA die Kinokette Keith-Albee-Orpheum (KAO) und das Filmstudio FBO (Film Booking Offices of America) – KAO und FBO wurden anschließend zur Radio-Keith-Orpheum Corporation (RKO Radio Pictures) zusammengeschlossen – und 1929 übernahm RCA die führende US-Plattenfirma Victor Talking Machine Company aus Camden/New Jersey, die 1901 von Eldridge Johnson und dem Schallplattenerfinder Emile Berliner gegründet worden war. RCA kam damit nicht nur in Besitz der größten US-Plattenfirma (Victor) und der größten europäischen (Gramophone), sondern konnte nun auch das berühmte Gramophone-Markenzeichen His Master's Voice verwenden.

In den frühen 1930er Jahren griff der Staat zum zweiten Mal in der Geschichte von RCA in das Geschehen ein. Um ein Monopol zu verhindern, mussten sich General Electric und Westinghouse 1933 von ihren Beteiligungen an RCA trennen. 1935 verkaufte RCA-Victor die EMI-Gramophone-Anteile, behielt aber die nordamerikanischen Rechte am HMV-Logo.

Zu den bahnbrechenden RCA-Entwicklungen der nächsten Jahrzehnte gehörten u.a. 1931 die Langspielplatte mit 33 Umdrehungen pro Minute (die sich jedoch vorerst nicht durchsetzen konnte – erst 1948 brache CBS/Columbia die Langspielplatte erneut in den Handel), die Single-Schallplatte mit 45 U/min (1948), die Lochmasken-Bildröhre, die erstmals die Wiedergabe von vollelektronischen Fernsehbildern in Farbe ermöglichte (1949 – 1952; sie war bis in die 1970er Jahre die weltweit am meisten produzierte Farbbildröhre), der von Harry Olson und Herbert Belar in den RCA Princeton Laboratories entwickelte erste Synthesizer der Welt RCA Mark 1, der sich jedoch aufgrund seiner Größe und Unzuverlässigkeit nicht durchsetzen durchsetzen konnte (1952), die erste Anlage zur magnetischen Bildspeicherung von Farb- und Schwarz-Weiß-Fernsehbildern (1953), der erste voll mit Transistoren bestückte Computer (1959) und die Schlitzmasken-Bildröhre (1966). Außerdem produzierte der Konzern elektronische Waffensysteme und Kommunikations-Satelliten.

1955 gelang RCA-Victor mit der Übernahme des damals noch recht unbekannten Country & Western-Sängers Elvis Presley von Sun Records aus Memphis/Tennessee der große Coup. Elvis entwickelte sich zum größten Star der nächsten beiden Jahrzehnte und RCA-Victor wurde innerhalb weniger Jahre zum führenden US-Musikkonzern.

1969 benannte sich das Unternehmen offiziell in RCA Corporation um. Gleichzeitig führte der Konzern ein neues Logo ein; die alten Markenzeichen RCA-Victor und HMV verschwanden vorübergehend (bis 1976) aus der Öffentlichkeit. Das Computergeschäft wurde 1971 an Sperry-Rand (heute Unisys) verkauft.

1985 beteiligte sich der deutsche Medienkonzern Bertelsmann mit 25 Prozent an RCA Records, der Musikabteilung von RCA. Als General Electric 1986 die Muttergesellschaft RCA Corporation übernahm, kaufte Bertelsmann auch die restlichen Anteile von RCA Records. Daraufhin benannte sich der Bertelsmann-Musikbereich (Ariola Eurodisc, Arista Records, Hansa) in Bertelsmann Music Group (BMG) um. Die traditionsreiche RCA-Victor-Fabrik in Camden/New Jersey wurde anschließend geschlossen und in ein Wohngebäude mit Luxuswohnungen umgewandelt (The Victor).

2004 schlossen Sony und Bertelsmann ihre Musiksparten Sony Music Entertainment (Columbia, Epic) und BMG Entertainment (Ariola, Arista, Hansa, Jive, RCA, Zomba) in dem Jointventure Sony-BMG Music Entertainment (New York) zusammen. 2008 übernahm Sony dieses Jointventure ganz. Das Label RCA Records gehört seitdem zu Sony Music (Ariola, Arista, Columbia, Epic, Legacy, RCA).

Das Consumer-Elektronikgeschäft verkaufte General Electric 1987 an den französischen Elektronikkonzern Thomson, der seine Unterhaltungselektronik-Produkte in den USA und einigen asiatischen Ländern weiterhin unter dem RCA-Label vermarktete. 2003 erwarb Thomson auch die RCA-Markenrechte von GE. Als sich Thomson 2007 aus dem Consumer-Electronics-Geschäft zurückzog, vergab das Unternehmen, das seit 2010 unter dem Namen Technicolor firmiert, die RCA-Nutzungsrechte für einzelne Produktgruppen (Audio, Hausgeräte, Telefone, TV, Video) an verschiedene Fremdunternehmen. 2022 verkaufte Technicolor die Marken Ferguson, Nordmende, Proscan, RCA, Saba, Thomson, Victor und Victrola an die Firma Talisman Brands (d/b/a Established) aus Houston/Texas.

Text: Toralf Czartowski • Fotos: Unsplash.com, Pixabay.com, Public Domain