Markenlexikon

Linotype

Johannes Gutenberg (1400 – 1468) revolutionierte um 1450 mit seinen beweglichen Metalllettern und der Druckerpresse den Buchdruck. Für einzelne Bücher oder kleinere Auflagen reichte diese Technik aus, große Auflagen ließen sich damit jedoch aus zeitlichen und finanziellen Gründen nicht realisieren. Im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts wurden die Druckmaschinen zwar leistungsfähiger, die händische Satzherstellung hinkte der Technik jedoch weiterhin hinterher. Ein geübter Setzer konnte in der Stunde etwa 1400 Zeichen setzen. Deswegen versuchten zahlreiche Erfinder den Setzvorgang zu automatisieren und damit zu beschleunigen, u.a. der deutsche Uhrmacher Ottmar Mergenthaler (1854 – 1899), der 1872 nach Amerika ausgewandert war, wo er zunächst in der Elektrowerkstatt seines Vetters August Hahl arbeitete.

1883 eröffnete Mergenthaler eine eigene Werkstatt in Baltimore, die sich mit der Reparatur von Schreib- und Druckmaschinen beschäftigte. Zwischen 1884 und 1886 entwickelte er schließlich seine ersten Setzmaschinen. Zur Finanzierung und Vermarktung entstand 1884 die National Typographic Company of West-Virginia. Finanziert wurde die Entwicklung der Setzmaschine zunächst von mehreren Gerichtsschreibern und Rechtsanwälten (u.a. James Ogilvie Clephane, Lemon G. Hine), später auch von Zeitungsverlegern wie Whitelaw Reid von der New York Tribune oder Stilson Hutchins von der Washington Post. Ihnen gehörte ab 1885 auch die National Typographic Company.

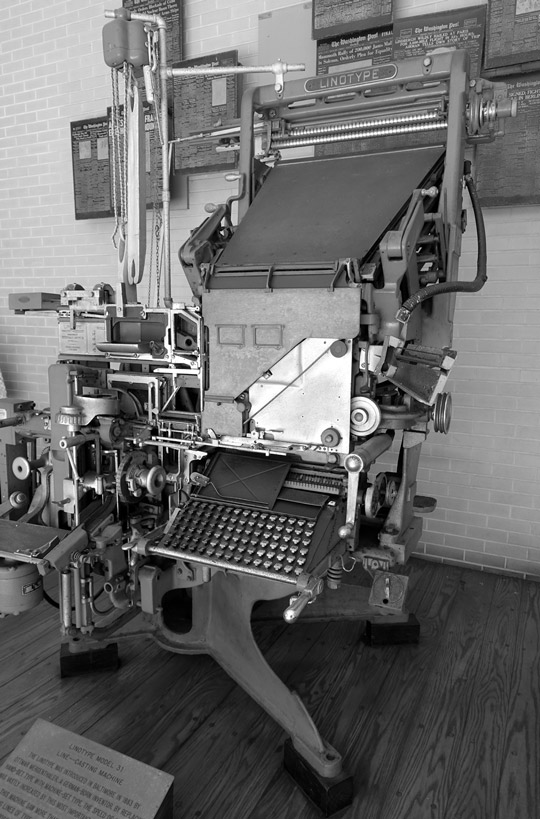

Bei der Vorführung einer neuen Setzmaschine am 3. Juli 1886 im Gebäude der New York Tribune rief Whitelaw Reid aus: »A line of types!« – daraus entstand der Name Linotype. Mit dieser Blower-Linotype genannten Setzmaschine (weil zum Transport der Matrizen Druckluft eingesetzt wurde) ließ sich die Leistung eines Setzers auf etwa 6000 Zeichen pro Stunde steigern. Da die National Typographic Company die Produktion nicht finanzieren konnte, wurde 1885 eine neue Firma ins Leben gerufen, die Mergenthaler Printing Company – mit Reid als Präsident und Geschäftsführer. Bevor die Maschinen im Dauereinsatz zufriedenstellend funktionierten, mussten sie jedoch noch viele Male überarbeitet werden.

Wie viele andere Erfinder auch, überwarf sich Mergenthaler mit den Gesellschaftern und den Direktoren der Firma, trat aus dem Unternehmen aus, gründete eine neue Werkstatt und kehrte wieder zurück. An seiner Setzmaschine entwickelte er jedoch immer weiter und 1890 war das Modell Simplex schließlich so weit ausgereift, dass es sich zu einem Verkaufserfolg entwickelte. Thomas Edison soll sie sogar als achtes Weltwunder bezeichnet haben.

1891 schlossen sich die Mergenthaler Printing Company und die National Typographic Company zur Mergenthaler Linotype Company mit Sitz in New York zusammen. Ein Jahr später wurde in den USA die eintausendste Linotype-Setzmaschine hergestellt. Auch in Europa entstanden Tochtergesellschaften oder Lizenznehmer (u.a. 1889 Manchester, 1896 Berlin), die die Maschinen für den heimischen Markt produzierten oder produzieren ließen. Viele dieser Maschinen wurden aufgrund ihres für damalige Zeiten hohen Preises (3000 US-Dollar) nicht verkauft, sondern für einen Preis von 500 US-Dollar pro Jahr vermietet. Gerade für kleinere Druckereien und Zeitungen war diese Praxis von Vorteil.

Ottmar Mergenthaler starb 1899 erst 45-jährig aufgrund einer Tuberkulose-Erkrankung in Baltimore. Seiner Frau und den fünf gemeinsamen Kindern hinterließ er ein überaus ansehnliches Vermögen. 1982 wurde er in die National Inventors Hall of Fame in Akron/Ohio aufgenommen.

Wie schon Gutenbergs bewegliche Metalllettern eröffnete die Linotype-Maschine ein neues Zeitalter in der Drucktechnik. Bücher und Zeitungen konnten nun schneller, billiger und in viel höheren Auflagen gedruckt und damit einem größerem Publikum zugänglich gemacht werden. Als das Patent auf die Linotype-Setzmaschine 1911 auslief, entstanden weitere Firmen, die ähnliche Maschinen herstellten, u.a. die Intertype der International Typesetting Machine Company (1911) oder die Monotype-Maschine von Tolbert Lanston, die allerdings anders funktionierte als die Linotype und deswegen schon früher auf den Markt kommen konnte (1897). Setzmaschinen blieben in verbesserter Form (u.a. mit Lochstreifensteuerung und bis zu 25.000 Zeichen pro Stunde) bis Mitte der 1970er Jahre in Verwendung. Dann wurden sie von neuen Techniken wie Fotosatz und später Desktop-Publishing (DTP) ersetzt. Linotype stellte ab 1958 ebenfalls Fotosetzmaschinen (Linotron) und Fotosetz-Systeme her, ab 1969 auch Kathodenstrahl-Setzmaschinen.

Die Linotype-Gesellschaften in den USA, Großbritannien und Deutschland gingen später getrennte Wege. Das britische Unternehmen Linotype & Machinery benannte sich 1983 L&M um. Das deutsche Unternehmen, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Frankfurt/Main ansässig (ab 1974 Eschborn), erwarb im Laufe der Jahre mehrere Schriftgießereien (u.a. 1985 D. Stempel, 1989 Haas’sche Schriftgießerei inkl. Deberny & Peignot), die teilweise ebenfalls Fotosetzmaschinen herstellten. Dadurch kam Linotype in den Besitz zahlreicher weltbekannter Schriften (u.a. Antique Olive, Banco, Baskerville, Bookman, Clarendon, DIN Neuzeit Grotesk, Diotima, Frutiger, Garamont, Helvetica, Meridien, Optima, Palatino, Peignot, Sabon, Univers).

1987 erwarb eine deutsche Bankengruppe die Mergenthaler Linotype Company (USA) und gründete in Eschborn eine neue Muttergesellschaft für die amerikanischen und deutschen Aktivitäten. 1990 kam es zum Zusammenschluss von Linotype und Hell; die 1947 von Rudolf Hell (1901 – 2002) in Kiel gegründete Firma, die seit 1971 zu Siemens gehörte, hatte im Laufe ihrer Geschichte u.a. Typenbildfeldfernschreiber, Klischographen, Scanner, digitale Setzmaschinen und das elektronische Bildverarbeitungssystem ChromaCom entwickelt und produziert.

1996 wurde Linotype-Hell von der Heidelberger Druckmaschinen AG übernommen, die den Standort Eschborn schloss und alle Aktivtäten im Prepress-Bereich nach Kiel verlegte. Der Bereich Typografie (Vermarktung der Schriften) wurde 2006 an Monotype Imaging (vorm. Agfa Monotype) verkauft – jenes US-Unternehmen, das früher ebenfalls Setzmaschinen hergestellt hatte. Die Marke Linotype existiert für die Schriftbibliothek und das Shop-Portal Linotype.com weiter.

Durch die Überahme mehrerer namhafter Schriftgießereien (1985 D. Stempel, 1989 Haas’sche Schriftgießerei inkl. Deberny & Peignot, 2000 ITC International Typeface Corporation inkl. Letraset, 2010 Ascender, 2012 Bitstream) besitzt Monotype/Linotype eine der größten Schriftbibliotheken weltweit. Auch der digitale Schriftenvermarkter FF FontShop International (seit 2014) und die Webseite MyFonts.com gehören zu Monotype. Monotype/Linotype besitzt u.a. die Rechte an Schriften wie Antique Olive, Arial, Bodoni, Bookman, Century Gothic, Clarendon, DIN Neuzeit Grotesk, FF Dax, Friz Quadrata, Frutiger, Gill Sans, Goudy Old Style, Helvetica, ITC Avant Garde, ITC Century, ITC Bauhaus, Kabel, Times, Times New Roman, Optima, Palatino, Quay Sans und Univers.

Text: Toralf Czartowski • Fotos: Public Domain