Markenlexikon

IBM

Die Ursprünge von IBM gehen auf den deutschstämmigen Bergwerksingenieur Herman Hollerith (1860 – 1929) zurück, der als Statistiker an der siebenjährigen Auswertung der 10. amerikanischen Volkszählung im Jahre 1880 mitgearbeitet hatte. Um das mühselige Zählen zu vereinfachen, konstruierte er eine elektromagnetische Sortier- und Zählmaschine, die in der Lage war, gelochte Pappkarten mit statistischen Daten automatisch auszuzählen. Bei der 11. Volkszählung 1890 wurden die neuen Maschinen erstmals eingesetzt und bereits nach zwei Jahren konnte die Auswertung abgeschlossen werden. Dieser grandiose Erfolg trug wesentlich zur schnellen Verbreitung des Lochkartenverfahrens in Industrie, Handel, bei Banken und vor allem in staatlichen Behörden bei. Um die Lochkarten und Maschinen in industriellem Maß herstellen zu können, gründete Hollerith 1896 in Washington/D.C. die Tabulating Machine Company (TMC). Für 5000 Dollar pro Jahr vermietete er seine Maschinen an Behörden und Unternehmen; das eigentliche Geld brachten jedoch die Lochkarten. Sie wurden in großen Stückzahlen benötigt und konnten nur einmal verwendet werden. Das Geschäft mit den Karten war so lukrativ, dass die Maschinen den Kunden zeitweise sogar kostenlos zur Verfügung gestellt wurden. Um die Jahrhundertwende exportierte die TMC ihre Lochkartenmaschinen auch in viele europäische Länder.

1911 verkaufte Hollerith sein Unternehmen an den New Yorker Finanzier Charles Ranlett Flint (1850 – 1934), der sie mit der Computing Scale Company (Waagen) und der International Time Recording Company (Stechuhren) zur Computing Tabulating Recording Company (CTR) mit Hauptsitz in New York City zusammenschloss. Flint engagierte 1914 Thomas John Watson (1874 – 1956) als Chefmanager, der zuvor bei der National Cash Register Company (NCR) Registrierkassen verkauft hatte. 1924 benannte sich die CTR in International Business Machines Corporation (IBM) um, woran schon zu erkennen war, in welche Richtung der weitere Weg führen sollte. Nachdem der Büromaschinenmarkt im eigenen Land unter den Firmen IBM, Burroughs und Remington-Rand aufgeteilt war, zog es Watson in überseeische Gefilde, wo es bereits mehrere Niederlassungen unter dem Namen Hollerith gab. Obwohl IBM auch andere Produkte wie Schreibmaschinen, Waagen, Stechuhren und eine kurze Zeit sogar Kaffeemühlen und Wurstschneidemaschinen herstellte, blieben Lochkartenmaschinen weiterhin das Hauptprodukt.

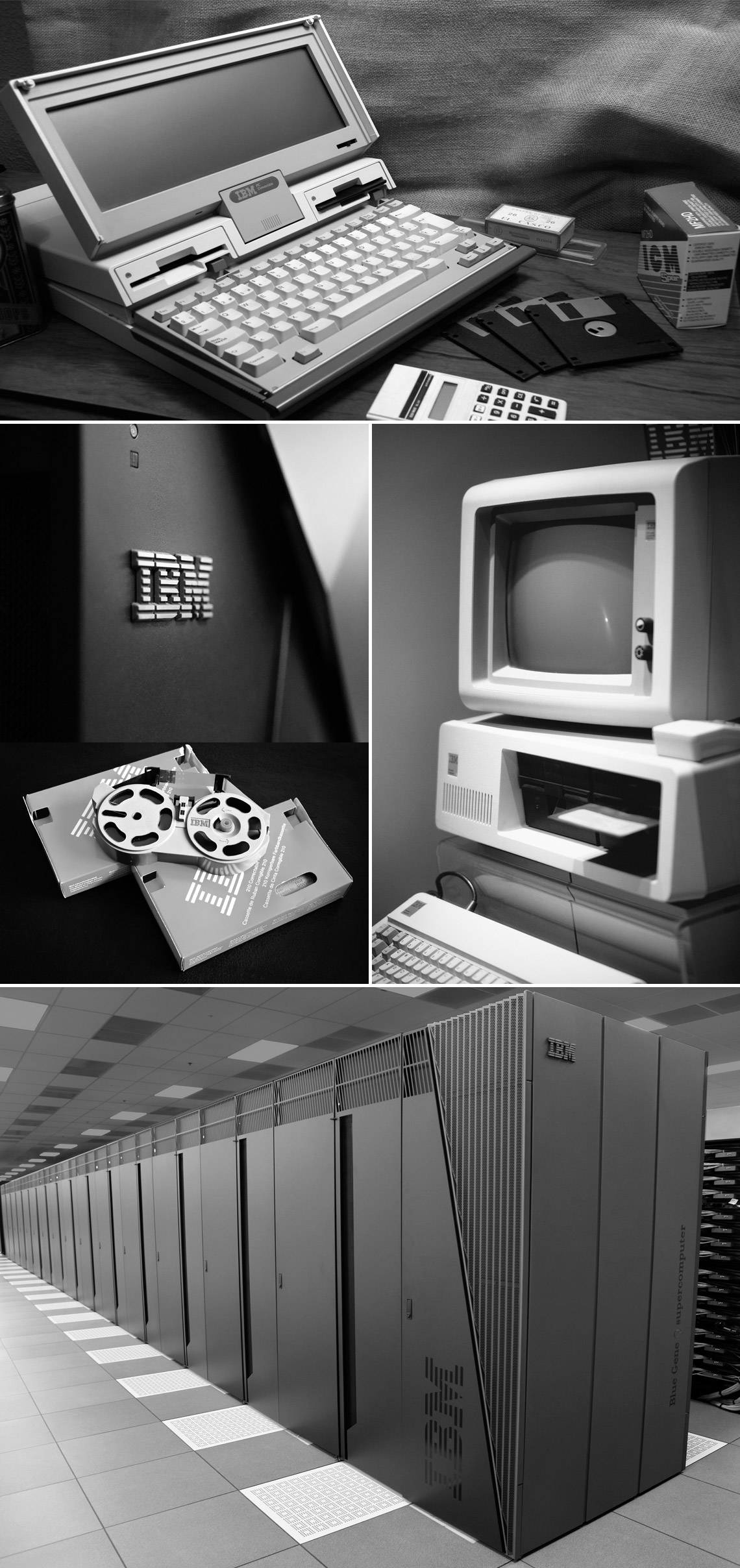

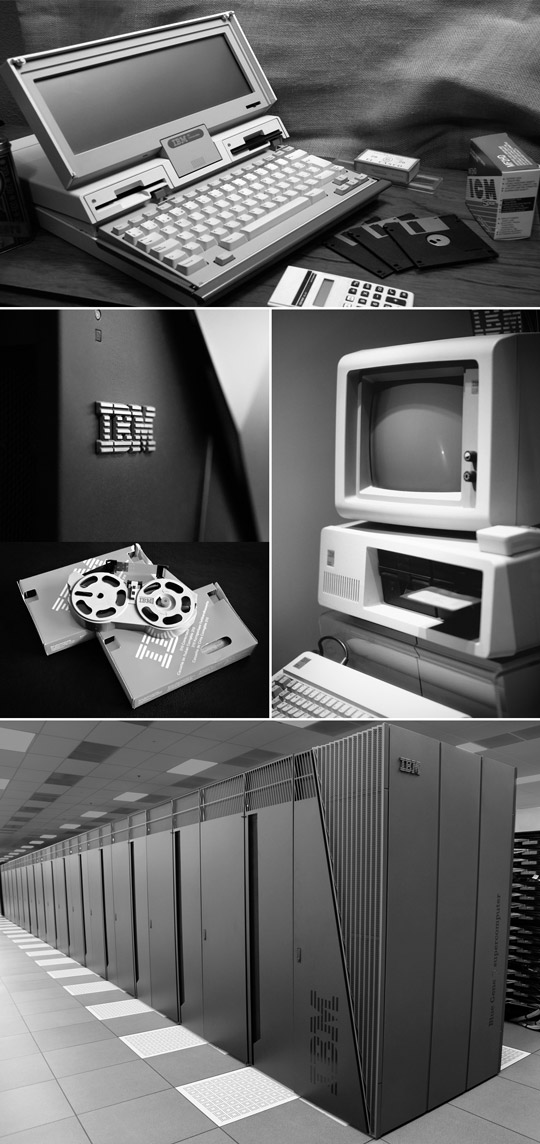

In den 1940er Jahren entstanden in Deutschland, Großbritannien und den USA die ersten Großrechenanlagen (Zuse, Colossus, ENIAC). Auch IBM-Ingenieure beschäftigten sich in dieser Zeit mit dieser neuen Technologie (Harvard Mark 1). Der Durchbruch kam jedoch erst mit dem Universal Automatic Computer (UNIVAC), den die ENIAC-Entwickler John Presper Eckert (1919 – 1995) und John William Mauchly (1907 – 1980) Ende der 1940er Jahre entwickelten. Der von Remington-Rand (später Sperry-Rand) gebaute und vermarktete UNIVAC speicherte die Daten nicht mehr auf Lochkarten, sondern auf Magnetbändern. Dieses neue Verfahren war wesentlich schneller und vor allem platzsparender. 1952 benutzte der Fernsehsender CBS einen UNIVAC zur Errechnung von Wahlergebnissen. Der vorausberechnete Sieg des Präsidentschaftskandidaten Dwight D. Eisenhower machte den UNIVAC in den frühen 1950er Jahren so berühmt, dass der Name synonym für Rechenanlage bzw. Computer verwendet wurde.

IBM-Chef Watson konnte mit der neuen Technik jedoch noch nicht viel anfangen; für ihn gehörten Computer in Labors oder Universitäten und Lochkartenmaschinen in die Büros. Erst als sich immer mehr Kunden darüber beschwerten, dass sie nicht mehr wussten, wo sie die gigantische Menge von Lochkarten noch unterbringen sollten, musste auch IBM einen konkurrenzfähigen Computer entwickeln. Mit dem speziell für kleine und mittlere Betriebe konzipierten Magnettrommelrechner IBM 650 konnte IBM ab Mitte der 1950er Jahre verlorenes Terrain zurückerobern und sich wieder an die Spitze des Büromaschinenmarktes setzen. Dank des ausgezeichnet funktionierenden Vertriebs- und Servicenetzes wurde diese Anlage zum ersten wirklichen Erfolg für IBM. Mitunter bezeichnete man den IBM 650 in Anlehnung an den erfolgreichen Ford T auch als »Modell T der Computerindustrie«.

Big Blue, wie der Konzern wegen der blauen Farbe seiner Computergehäuse auch genannt wurde, stieg in den nächsten Jahrzehnten dank üppiger staatlicher Aufträge (u.a. für die Raumfahrtprogramme der NASA, das Militär und staatliche Atomforschungszentren) zum führenden Computerkonzern der Welt auf, was die US-Regierung jedoch nicht davon abhielt, mehrmals kartellrechtlich gegen das Unternehmen vorzugehen (1932, 1968 – 1982) – allerdings ohne Erfolg. Thomas J. Watson Jr. – von 1956 bis 1971 IBM-Chef – schrieb 1990 in seiner Biographie »Father, Son & Co. – My Life At IBM And Beyond«: »In der Geschichte von IBM war es nicht immer technologische Innovation, die uns Erfolg brachte. Leider gab es auch viele Augenblicke, wo wir nur als zweite ins Ziel kamen. Doch nach dem UNIVAC haben wir auch Firmen mit besserer Technik überholt, weil wir es verstanden, Geräte zu verkaufen, die Anlagen erfolgreich aufzustellen und den Kunden gekonnt zu betreuen, wenn wir ihn erst einmal gewonnen hatten.«

Mit dem IBM 5150 Personal-Computer schuf IBM ab 1981 unfreiwillig einen internationalen Industriestandard. Eigentlich hielt der Konzern nicht viel von diesen vorher als Microcomputer oder Homecomputer bezeichneten Einzelplatzrechnern (Apple, Atari, Commodore, Imsai, Tandy), die vor allem von Privatleuten zum Basteln und Spielen verwendet wurden. Ganz auf dieses Geschäft wollte man jedoch auch nicht verzichten. Daher gab man sich bei der Entwicklung nicht allzu viel Mühe und verwendete zahlreiche handelsübliche Hard- und Software (Intel, Lotus, Microsoft). Die Kunden von IBM waren allerdings keine Privatleute, sondern Unternehmen. Und dort setzte sich der PC dank guter Software wie der Tabellekalkulation Lotus 1-2-3 bald durch. Die offene Architektur des IBM-PCs versetzte jedoch auch andere Computerhersteller in die Lage, baugleiche Geräte zu produzieren, ohne Lizenzgebühren für Patente zahlen zu müssen. Schon 1983 brachten die Firmen Columbia Data Products, Corona und Compaq die ersten IBM-kompatiblen PCs auf den Markt – unzählige Hersteller auf der ganzen Welt sollten bald folgen. Ab Mitte der 1980er Jahre waren Personal-Computer, die nicht dem IBM-Standard entsprachen, so gut wie unverkäuflich – zumindest im geschäftlichen Bereich. Obwohl IBM nicht glücklich darüber war, gab es keine Möglichkeit die IBM-Klone zu verhindern.

IBM ist heute in vielen Bereichen der IT-Branche tätig (u.a. Analytics und Datenmanagement, Automatisierung von Geschäftsprozessen, Blockchain, Cloud-Computing, Enterprise- und Mainframe-Server, IT-Infrastruktur, Künstliche Intelligenz, komplette Unternehmens- und Branchenlösungen, Sicherheit, Software, Supercomputer). Einige Geschäftsbereiche wurden inzwischen verkauft, u.a. 1990 die Schreibmaschinen-, Tastatur- und Drucker-Abteilung (heute Lexmark), 2004 die PC-Abteilung (an Lenovo) und 2014 das Geschäft mit kleineren Servern (an Lenovo). Der Hauptsitz von IBM befindet sich seit 1964 in Armonk/New York, rund 60 Kilometer nordöstlich von New York City.

Zu den bahnbrechenden Entwicklungen, die IBM-Ingenieuren im Laufe der Unternehmensgeschichte gelangen, gehören u.a. die von John Backus entwickelte Programmiersprache FORTRAN (1954 – 1957), die elektrische Kugelkopfschreibmaschine (1961), die erste Schreibmaschine mit elektronischem Textspeicher (1964), das 8-Zoll-Diskettenlaufwerk mit einer Kapazität von 80 KB (Floppy Disk; 1969), der Magnetplattenspeicher Winchester Disk (1973), der Barcode-Scanner (1973) und die Datenbankabfragesprache Sequel/Structured English Query Language (1975), die später in SQL (Structured Query Language) umbenannt wurde und die heute Grundlage der meisten Datenbanksysteme ist. IBM-Rechenanlagen tauchten im Laufe der Zeit auch immer wieder in der Liste Top-500-Liste der schnellsten Supercomputer der Welt auf, teilweise auf Spitzenplätzen.

Text: Toralf Czartowski • Fotos: Unsplash.com, Pixabay.com, Public Domain