Markenlexikon

EMI

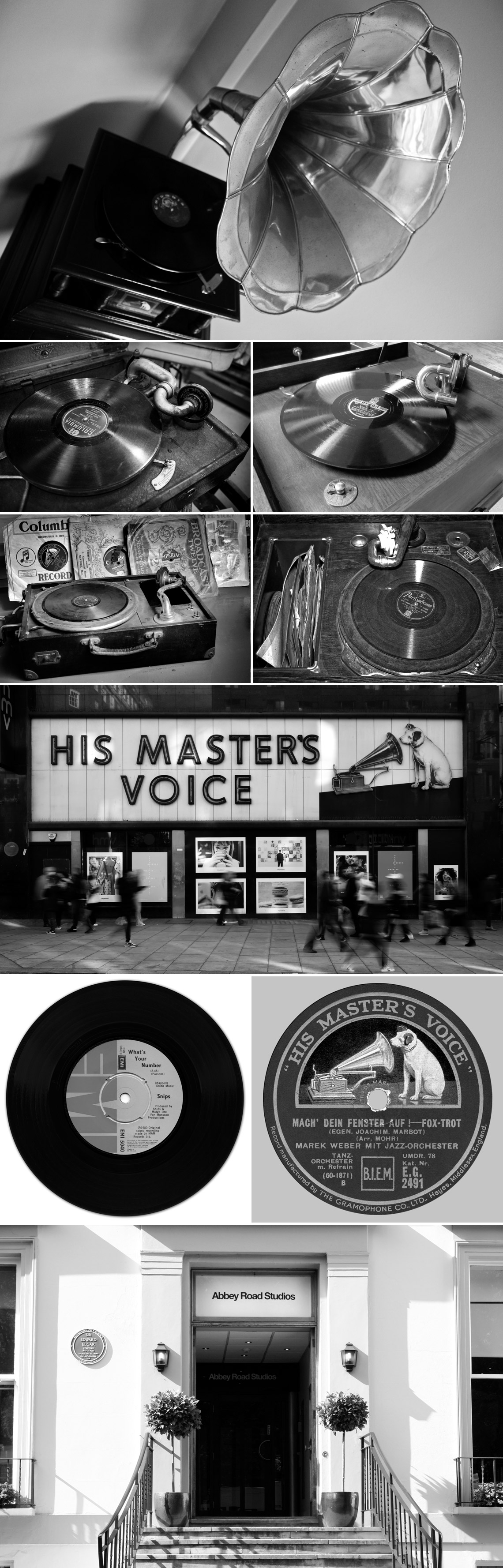

Der deutsche Astronom Johannes Kepler prophezeite 1619: »Man wird dereinst Sprechmaschinen erzeugen können, doch werden diese einen schnarrenden Klang haben.« 1877 machte der amerikanische Erfinder Thomas Alva Edison (1847 – 1931) diese Vision wahr. Er entwickelte einen Apparat, der Schallwellen aufzeichnen und wiedergeben konnte. Als Medium diente anfangs ein paraffingetränkter Papierstreifen, der um eine Walze gewickelt war, die mittels Kurbel gedreht wurde. Das erste Wort, das Edison aufnahm und wieder abspielte, war ein leises, krächzendes »Hallo«. Bald darauf erklang die erste Musik aus dem Trichter: das Kinderlied »Mary had a little lamb« – von Edison höchstpersönlich gesungen. 1878 erhielt er auf seine Erfindung, die er »Phonograph« (griech. Ton-Schreiber) nannte, ein Patent. Edison, für den der Phonograph eher eine zufällige Nebenbeierfindung war, kümmerte sich die nächsten zehn Jahre nicht mehr um dessen Weiterentwicklung. Er beschäftigte sich erst einmal mit der Entwicklung und Vermarktung der elektrischen Glühbirne. Das forderte andere Erfinder geradezu heraus, sich mit der Weiterentwicklung der »Sprechmaschine« zu beschäftigen. Eine der Firmen, die die Phonographen verkauften und weiterentwickelten, war die 1889 von dem Anwalt und früheren Gerichtsstenografen Edward Denison Easton (1856 – 1915) in Washington/D.C. (District of Columbia) gegründete Columbia Phonograph Company.

Der endgültige Durchbruch gelang jedoch dem aus Hannover stammenden Drucker Emil Berliner (1851 – 1929), der 1870 nach Amerika ausgeswandert war und sich eine Weile mit der Verbesserung des Telefons beschäftigt hatte (seine Brüder Jacob und Joseph betrieben in Hannover eine der ersten deutschen Telefonfabriken). 1887 entwickelte er ein Schallaufzeichnungsgerät, das im Prinzip genauso wie Edisons Gerät arbeitete. Anstatt auf zylindrische Walzen gravierte die Nadel die mechanischen Schwingungen in eine mit Ruß überzogene Glasscheibe ein. Nach der chemischen Aushärtung des Rußes konnte ein Zink-Positiv und von diesem ein Negativ angefertigt werden, das als Stempel zur Pressung der Platten diente. Bald darauf benutzte er anstatt Glas eine Zinkplatte, die mit einer Schicht aus Bienenwachs überzogen war. Die von der Nadel in den Wachs gezogene Schallrille wurde mittels Chromsäure in die Zinkplatte geätzt. Diese Metallplatte diente zur Herstellung der Pressmatrizen. 1888 präsentierte Berliner das erste funktionsfähige Abspielgerät, das er Gram-O-Phone bzw. Gramophone (Grammophon) nannte, der Öffentlichkeit. Das Wort entstand in Anlehnung an das Phonogram (engl. Lautzeichen, Telefontelegramm).

1890 begann die Serienproduktion der Grammophone bei einer Puppenfabrik in Waltershausen/Thüringen; die Platten wurden in einer Gummi- und Zelluloidfabrik in Mannheim gefertigt. Aufgrund der noch schlechten Klangqualität ließ Berliner die Produktion bereits 1891 wieder einstellen. Erst 1893 wurde sie erneut aufgenommen. Die Grammophone verkauften sich jedoch auch weiterhin nicht besonders gut, einerseits weil die Platten nur eine Spieldauer von einer Minute hatten (die Phonographen-Walzen liefen bereits zwei Minuten), andererseits mussten sie noch mit einer Handkurbel angetrieben werden. Die Phonographen liefen dagegen bereits automatisch mit Federwerken oder Elektromotoren. Zudem stellte sich bald heraus, dass sich die seit 1889 verwendeten Hartgummiplatten verzogen und schnell abnutzten. Ab 1895 ersetzte Berliner das Hartgummi daher durch eine Mischung aus Schellack, Ruß, Graphit, Fasern und Gesteinsmehl. Aber erst als der Nähmaschinenmechaniker Eldridge Reeves Johnson (1867 – 1945) schließlich 1896 für die Grammophone ein funktionsfähiges Federwerk entwickelt hatte, ging es aufwärts. Johnsons kleine Werkstatt in Camden/New Jersey, die 1894 eröffnet worden war, übernahm fortan nicht nur den Einbau der Uhrwerke, sondern die gesamte Grammophon-Produktion.

Zur Herstellung und Vermarktung seiner Erfindung gründete Berliner mit verschiedenen Teilhabern und Finanziers mehrere Firmen: die American Gramophone Company (1889; ging kurze Zeit später Pleite), die United States Gramophone Company in Washington (1893; Inhaber der Patente), die Berliner Gramophone Company in Philadelphia (1895; Hersteller der Schallplatten), The Gramophone Co. Ltd. in London (1898), die Deutsche Grammophon Gesellschaft in Hannover (1898) und die Berliner Gramophone Company of Canada in Montréal (1899). Verkauft wurden die Geräte von der National Gramophone Company, einem 1896 von dem Werbefachmann Frank Seaman gegründeten Unternehmen. Seaman hatte sich zuvor die Grammophon-Vertriebsrechte in den USA für die nächsten fünfzehn Jahre gesichert.

Bald kam es jedoch unter den Geschäftspartnern zu Streitigkeiten. Frank Seaman, der mit seinen Werbekampagnen maßgeblich zum Erfolg der Grammophone beigetragen hatte, machte sich mit der Universal Talking Machine Company selbstständig und produzierte eigene Geräte, die er Zonophone (Zon-O-Phone) nannte. Das führte zu einer ganzen Reihe von Gerichtsverfahren, an denen Seaman, Berliner, Johnson und auch die Columbia Phonograph Company, die den Phonograph inzwischen zum Graphophon weiterentwickelt hatte, beteiligt waren. Berliner verlor die Prozesse, vor allem weil er die schwingende Graphophone-Nadel, die bei der Wiedergabe weniger Kratzen verursachte, bei seinen Grammophonen ohne Genehmigung verwendete. Ab 1900 durfte er daher seine Grammophone nicht mehr in den USA verkaufen.

Als sich Emile Berliner aus den USA zurückziehen musste, verlor Johnson seinen größten Auftraggeber. Notgedrungen gründete er die Consolidated Talking Machine Company und baute eigene Grammophone. Seaman verklagte auch Johnson, diesmal verlor er den Prozess jedoch. Er konnte lediglich erreichen, dass Johnson die Marke Gram-O-Phone nicht mehr benutzten durfte. Daraufhin verwendete er den Markennamen Victor – als Zeichen seines Sieges über Seaman. 1901 benannte er das Unternehmen schließlich in Victor Talking Machine Company um; an dem neuen Unternehmen war Johnson mit 60 Prozent und Berliner mit 40 Prozent beteiligt.

Der International Zonophone Company, die Frederick Marion Prescott 1901 im Auftrag von Seaman in New York und Berlin gegründet hatte, war dagegen kein langes Leben beschieden. Bereits 1903 wurde die Firma von den europäischen Gramophone-Gesellschaften (London, Hannover) aufgekauft, den amerikanischen Teil, die Universal Talking Machine Company, übernahm Victor. Prescott gründete 1904 in Berlin die International Talking Machine Company Odeon-Werke, die in Europa vor allem mit der doppelseitig bespielten Schallplatte auf sich aufmerksam machte, die Zon-O-Phone bereits 1902 in Brasilien erstmals auf den Markt gebracht hatte.

Ab 1900 verwendete The Gramophone Company das von dem französischen Maler Francis Barraud zwei Jahre zuvor gemalte Bild »His Master's Voice« (engl. »Seines Herren Stimme«) als Markenzeichen auf den Grammophonen. 1909 wurde es erstmals auch als Label auf die Gramophone-Schallplatten und ihrer assozierten Gesellschaften (Deutsche Grammophon Gesellschaft, Victor Talking Machine Company) gedruckt. Zuvor hatte man als Plattenlabel einen Engel verwendet, der auf einer Schallplatte saß und mit einer Feder eine Rille in die Platte ritzte. 1921 entstand unter dem Namen His Master’s Voice das erste Musikkaufhaus in der Londoner Oxford Street.

Gramophone-Chef William Barry Owen glaubte um die Jahrhunderwende noch nicht ganz an den Siegeszug der Schallplatte und so nahm er 1900 die Produktion von Schreibmaschinen ins Fertigungsprogramm auf. 1908 eröffnete das Unternehmen in Hayes/Middlessex das erste Presswerk in Großbritannien; 1911 wurde der Firmensitz ganz nach Hayes verlegt. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs waren Gramophone, Victor, Columbia und Carl Lindström (Parlophone, Odeon) die größten Plattenfirmen der Welt. Sie besaßen zahlreiche Presswerke, Studios und Verkaufsniederlassungen auf allen wichtigen Märkten der Welt.

Die Stars jener Tage hießen Enrico Caruso, Edward Lloyd, Nellie Melba, Fjodor Schaljapin oder Leo Slezak, alles Opernsänger, die durch ihre Aufnahmen nicht nur der Schallplatte zum Erfolg verhalfen, sondern auch sich selbst. Aufnahmeleiter Fred Gaisberg reiste mit seinem Aufnahme-Equipment, das in fünf Kisten verstaut war, durch ganz Europa, und nahm alles Hörenswerte auf, was er finden konnte. 1903 veröffentlichte HMV die erste komplette Oper (Verdi's »Ernani«) auf vierzig einseitig bespielten Schallplatten. Oft sprachen auch Schriftsteller – meist widerwillig wie Leo Tolstoi – Teile ihrer Werke auf Platte. Da es damals noch keinen Rundfunk und kein Fernsehen gab, bat Graf Zeppelin das deutsche Volk 1903 per Schallplatte um ein Spende zur Unterstützung seiner »Gesellschaft zur Förderung der Luftschiffahrt«, die auch promp erhört wurde. Bis 1908 kamen über sechs Millionen Reichsmark zusammen.

Während des Ersten Weltkriegs beschlagnahmte die deutsche Regierung die Deutsche Grammophon Gesellschaft als englisches »Feindvermögen« und verkaufte das Unternehmen 1917 an die Polyphon Musikwerke (Polydor), einen Hersteller von Spieldosen und Musikautomaten, die sich 1932 ganz in Deutsche Grammophon Gesellschaft umbenannte. Da sich die Namens- und Markenrechte außerhalb Deutschlands weiterhin im Besitz der englischen Gramophone Company befanden, konnte die Deutsche Grammophon Gesellschaft den Namen Deutsche Grammophon und das HMV-Logo nach dem Ende des Ersten Weltkriegs im Ausland nicht mehr verwenden. Daher benutzte man ab 1924 die alte Polyphon-Marke Polydor.

1925 gründete die Gramophone in Nowawes bei Potsdam eine neue deutsche Tochtergesellschaft (Electrola). Den Namen Electrola lieh man sich bei der Victor Talking Machine Company, die diesen Namen für die damals neuen elektrischen Plattenspieler verwendete. 1932 wurde der Electrola-Firmensitz nach Berlin verlegt und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nach Köln.

1920 verkaufte Emile Berliner seine Gramophone-Anteile an die Victor Talking Machine Company, 1924 auch die Berliner Gramophone Company of Canada. Berliner hatte sich damals bereits lange aus dem aktiven Geschäftsleben zurückgezogen und sich wieder ganz seinem Erfinderdasein gewidmet (u.a. Flugmotoren, Hubschrauber). Eldridge Johnson veräußerte die Victor Talking Machine Company 1927 an eine Investmentgesellschaft, die sie 1929 an die Radio Corporation of America (RCA) weiterreichte. RCA kam damit nicht nur in Besitz der größten US-Plattenfirma (Victor) und der größten europäischen (Gramophone), sondern konnte nun auch das Markenzeichen HMV verwenden.

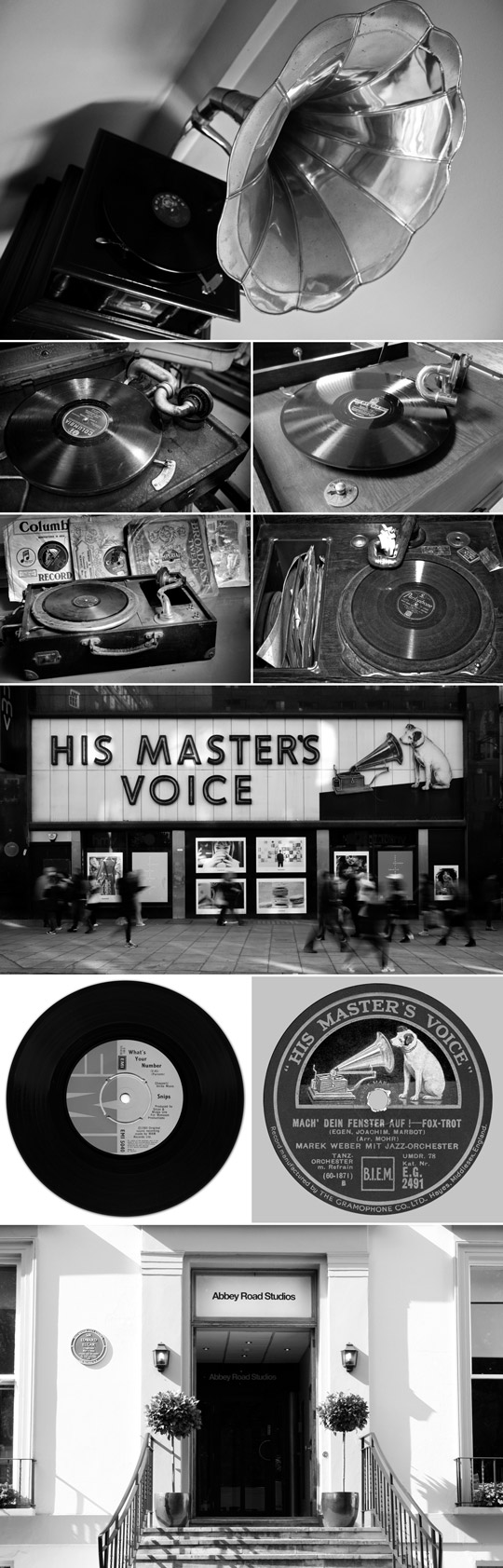

1931 schloss RCA-Victor The Gramophone Co. Ltd. (Hayes/Middlessex; Label: His Master's Voice, Electrola, Zonophone) mit der Columbia Graphophone Co. Ltd. (London; Labels: Columbia, Lindström, Odeon, Parlophone, Pathé) zur Electric and Musical Industries Limited (EMI) zusammen. Columbia Graphophone war 1900 als britische Tochtergesellschaft der Columbia Phonograph Company gegründet worden. Infolge mehrerer Übernahmen (1926 Lindström/Odeon/Parlophone, 1928 Pathé Fréres) gehörte Columbia Graphophone zu den weltweit führenden Plattenfirmen. Eigentümer des EMI-Konzerns waren zunächst RCA-Victor und Louis Sterling, der vormalige Besitzer der Columbia Phonograph Company und der Columbia Graphophone Company. Nach der Fusion verkaufte EMI die amerikanische Columbia aus kartellrechtlichen Gründen (daraus ging später CBS Records/Columbia hervor). RCA-Victor veräußerte die EMI-Anteile 1935, behielt aber die nordamerikanischen Rechte am HMV-Logo. 1931 wurde auch das berühmte Abbey-Road-Studio in London eröffnet.

1936 gründete EMI in Frankreich die Société des Industries Musicales et Électriques Pathé-Marconi, die einerseits auf die Firma Pathé Fréres zurüchgeht, die 1918 von der gleichnamigen Filmgesellschaft abgetrennt worden war, andererseits auf die Marconi's Wireless Telegraph Company, deren Radiogeräte-Produktion Gramophone 1929 übernommen hatte. 1952 wurde EMI auch in den USA tätig. Drei Jahre später kauften die Briten Capitol Records aus Los Angeles, neben RCA-Victor, CBS/Columbia und Decca eine der vier großen US-Plattenfirmen der damaligen Zeit. 1961 beteiligte sich EMI an Toshiba Musical Industries, eine Tochter des japanischen Elektronikkonzerns Toshiba.

Der große Wurf gelang EMI 1962, als George Martin, der A&R-Manager von Parlophone, die damals noch recht unbekannten Beatles unter Vertrag nahm, die zuvor bei Decca mit der Begründung »Gitarrengruppen sind nicht mehr in Mode« abgeblitzt waren. Die Liverpooler Pop-Gruppe erwies sich bald als wahre Geldmaschine, die eine Rekordmarke nach der anderen setzte. Bei Decca raufte man sich die Haare und engagierte die wilden Rolling Stones als Gegenpart zu den »sauberen« Beatles – und EMI wurde für lange Zeit zum größten Schallplattenkonzern der Welt (u.a. Cliff Richard, Duran Duran, Hollies, Iron Maiden, Kate Bush, Kraftwerk, Pet Shop Boys, Pink Floyd, Queen, Steve Harley, Tom Jones, Roxette, Shadows, Sheena Easton), obwohl nur etwa die Hälfte des Umsatzes aus dem Musikbereich stammte. Ansonsten produzierte das Unternehmen u.a. Bildröhren, Großrechenanlagen, Elektronenröhren, Medizintechnik, Radio- und Fernsehgeräte, TV-Technik, Radaranlagen, Studiotechnik, und elektronische Waffensysteme. 1968 stieg EMI mit der Übernahme der Associated British Corporation (ABC Cinemas, Associated British Film Distributors, Elstree Studios, Thames Television) auch in das Film- und Kinogeschäft ein.

1971 benannte sich der Konzern in EMI Limited um und 1973 bekam die für den Musikbereich zuständige Tochtergesellschaft The Gramophone Co. Ltd. den Namen EMI Records. Damit verschwand der Name Gramophone aus dem Musikbereich. In Deutschland gibt es jedoch das Klassiklabel Deutsche Grammophon bis heute (nun als Tochter der Universal Music Group). In den 1970er Jahren wurde EMI Records das Hauptlabel, während die zuvor verwendeten Labels Columbia, Electrola, His Master's Voice (ab 1968 EMI Classics), Odeon, Parlophone, Pathé-Marconi und Regal-Zonophone allmählich in den Hintergrund traten. Weiterhin aktiv blieben Capitol (USA), Parlophone (als Poplabel) und das 1969 gegründete Progressive-Rock-Label Harvest. 1973 entstand auch der später weltgrößte Musikverlag EMI Music Publishing mit über eine Million Songs.

1979 wurde EMI von Thorn Electrical Industries übernommen, einem 1928 von dem Österreicher Jules Thorn in London gegründeten Unternehmen, das Radio- und Fernsehgeräte sowie Haushaltsgeräte herstellte und mehrere Elektronik-Handelsketten betrieb. In der Thorn-Ära erwarb EMI zahlreiche Musikfirmen wie United Artists Records (1979), RAK Records (1983), Hispavox (1985), Chrysalis Records (1989/1991), SBK Records (1991), Virgin Records (1992), Intercord (1994) und Mute Records (2002). Nachdem ab Mitte der 1980er Jahre viele Geschäftsbereiche verkauft worden waren (u.a. 1986 Filmproduktion, Studios, Kinos; 1987 Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräte; 1993 Glühlampenproduktion, TV-Geräte; 1995 Elektronik), teilte sich Thorn-EMI 1996 schließlich wieder in die beiden selbstständigen Unternehmen Thorn (Einzelhandel) und EMI Group (Musik) auf. Die HMV Group (Musikkaufhäuser, Buchhandel) wurde 1998 aus dem Konzern ausgegliedert.

Die 2000er Jahre waren für die Musikindustrie aufgrund neuer Technologien und Vertriebswege (Internet, MP3, Tauschbörsen) eine außerordentlich schwierige Zeit, die letztlich zu einer starken Konsoldierung führten. Übrig blieben nur drei Musikkonzerne (Sony Music, Universal Music, Warner Music). Die EMI Group gehörte von 2007 bis 2011 zu einem Private-Equity-Investor, der die Übernahme mit einem Milliardenkredit der Citigroup finanzierte, der wiederum EMI aufgebürdet wurde. Die Schulden, die der einstmals größte Musikkonzern der Welt dadurch anhäufte, überstiegen zeitweise das Betriebsvermögen um mehrere Millionen Pfund. Schließlich erließ die Citigroup dem Unternehmen 2011 zwei Drittel der Verbindlichkeiten, wodurch die US-Bank Eigentümer der EMI Group wurde. 2011/2012 verkaufte die Citigroup die EMI Group in zwei Teilen: die Plattenfirma EMI Records (inkl. Capitol Records, Chrysalis Records, EMI Records, Harvest, Parlophone, Regal-Zonophone, Virgin Records) ging an die Universal Music Group und der Musikverlag EMI Music an Sony Music. 2013 musste Universal Music die Labels Parlophone, Chrysalis und Regal-Zonophone aus kartellrechtlichen Gründen an die Warner Music Group abgeben.

Auf dem früheren EMI-Firmengelände in Hayes, das heute den Namen The Old Vinyl Factory trägt, sind inzwischen Gewerbeimmobilien, Wohnungen und Bildungseinrichtungen angesiedelt.

Text: Toralf Czartowski • Fotos: Unsplash.com, Pixabay.com, Public Domain