Markenlexikon

Boeing

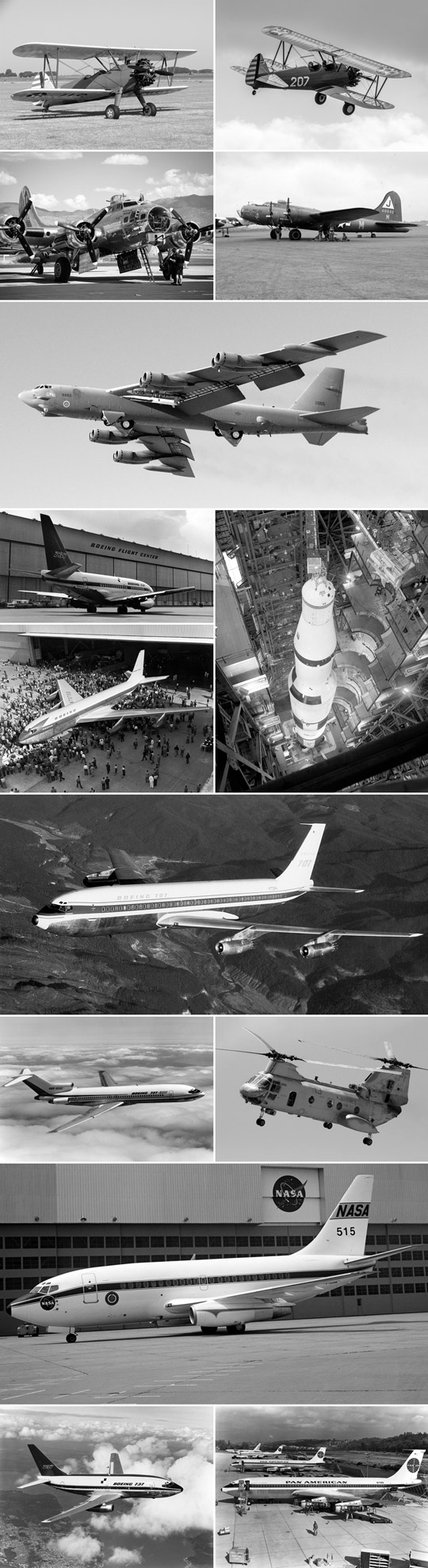

Der deutschstämmige Holzhändler William Edward Boeing (1881 – 1956) – sein Vater hieß Wilhelm Böing und stammte aus Hohenlimburg im Sauerland – baute ab 1914 gemeinsam mit dem Marine-Ingenieur George Conrad Westervelt (1879 – 1956) und 21 Mitarbeitern seine ersten beiden Flugzeuge, zwei einmotorige Doppeldecker mit Schwimmerfahrgestell. Im Juni 2016 startete William Boeing mit der B&W 1 zum Jungfernflug. Daraufhin gründete er in Seattle die Pacific Aero Products Company, die er 1917 in Boeing Airplane Company umbenannte. Die Aufträge ließen nicht lange auf sich warten. In Europa wütete der Erste Weltkrieg und die US-Armee brauchte Flugzeuge. Das von dem chinesischen Ingenieur Wong Tsu konstruierte Wasserflugzeug Model 2 entwickelte sich zum ersten kommerziellen Erfolg des Unternehmens; alle 56 gebauten Exemplare wurden an die U.S. Navy verkauft.

Die erste Fabrik, die von 1917 bis 1965 in Betrieb war, befand sich auf der westlichen Seite des Duwamish River in Seattle (Boeing Plant 1). Ein weiteres Werk etwas weiter südlich auf der östlichen Seite des Flusses kam 1936 hinzu (Boeing Plant 2). Neben der Plant 2 wurde 1928 ein Flugplatz errichtet, den einerseits Boeing zum Testen seiner Flugzeuge nutzte, andererseits diente er bis 1944 als Hauptflughafen von Seattle (King County International Airport; auch Boeing Field genannt). Die Plant 2 ist bis heute in Betrieb, allerdings werden dort seit 1970 keine kompletten Flugzeuge mehr gebaut. Auf dem Boeing Field befindet sich auch das 1965 eröffnete Luft- und Raumfahrtmuseum Museum of Flight, in dem viele historische Boeing-Flugzeuge ausgestellt sind. Die Plant 1 wurde 1970 an die Hafengesellschaft von Seattle verkauft.

Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs wurde der kommerzielle Flugzeugmarkt mit billigen Gebrauchtflugzeugen aus Armeebeständen überschwemmt, was viele kleinere Flugzeughersteller in Schwierigkeiten brachte. Der Holzhändler Boeing baute in dieser Zeit u.a. Möbel und Boote. 1919 richtete er auf der Strecke Seattle – Vancouver einen regelmäßigen Transportdienst für internationale Post ein, auf denen seine einmotorigen Doppeldecker zum Einsatz kamen. 1927 gründete er für die Luftpoststrecke Chicago – San Francisco die Frachtfluggesellschaft Boeing Air Transport und übernahm gleichzeitig die Firma Pacific Air Transport, die die Rechte an der Luftpoststrecke Seattle – Los Angeles besaß. Um auf den Poststrecken auch eine größere Anzahl von Passagieren befördern zu können, baute Boeing 1928 das erste eigene Passagierflugzeug, einen dreimotorigen Doppeldecker mit zwölf Sitzplätzen (Boeing 80).

Im gleichen Jahr entstand die Holdinggesellschaft Boeing Airplane and Transport Corporation, in der die verschiedenen Aktivitäten von Boeing zusammengefasst wurden. Ab 1929 firmierte dieses Unternehmen als United Aircraft and Transport Corporation. UATC kaufte in den nächsten beiden Jahren noch mehrere weitere Unternehmen aus der Luftfahrtbranche (Chance Vought, Hamilton Aero, National Air Transport, Northrop Aircraft, Pratt & Whitney, Sikorsky Aviation, Standard Steel Propeller, Stearman Aircraft, Stout Air Services, Varney Air Lines). 1931 wurden alle Fluggesellschaften der UATC unter dem Namen United Air Lines zusammengeschlossen.

Anfang der 1930er Jahre entwickelte Boeing mit dem zweimotorigen Ganzmetall-Tiefdecker Boeing 247 (1932 – 1935), in dem zehn Passagiere Platz fanden, eines der fortschrittlichsten Verkehrsflugzeuge der damaligen Zeit. Es war mit Autopilot, Einziehfahrwerk, Enteisungsanlage sowie Verstellpropellern ausgestattet und besaß als erstes zweimotoriges Flugzeug die Fähigkeit, mit nur einem Triebwerk zu fliegen. Trotzdem konnte sich Boeing gegenüber den DC-Modellen des Konkurrenten Donald Willis Douglas (1892 – 1981) lange nicht durchsetzen. Das war jedoch Boeings eigene Schuld. Um der konzerneigenen Fluggesellschaft einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, lieferte Boeing die 247 zunächst nur an United Air Lines und ließ andere Fluggesellschaften lange auf ihre Bestellungen warten. TWA wandte sich daher an die Douglas Aircraft Company aus Santa Monica/California, die seit ihrer Gründung 1921 nur Militärflugzeuge gebaut hatte, und gab ein Konkurrenzmodell in Auftrag.

Douglas Aircraft entwickelte in relativ kurzer Zeit einen zweimotorigen Ganzmetall-Tiefdecker für zwölf Passagiere. Die DC-Flugzeuge (DC-2 – DC-6) wurden bald so erfolgreich, dass Douglas Aircraft zeitweise neunzig Prozent des weltweiten zivilen Luftverkehrs beherrschte. Sogar William Boeing bestellte eine DC-5 als Privatflugzeug, da seine Firma kein vergleichbares Produkt im Programm hatte (er bekam 1940 den Prototyp). Vor allem die zweimotorige DC-3 (1935 – 1946) und die viermotorige DC-6 (1946 – 1958) waren lange Zeit für viele Airlines auf der ganzen Welt sichere und robuste Arbeitspferde.

Nachdem die US-Regierung Boeings riesigen Konzern UATC 1934 aus kartellrechtlichen Gründen in die drei Unternehmen Boeing Airplane (Flugzeugbau), United Aircraft (Chance Vought, Hamilton-Standard, Pratt & Whitney, Sikorsky) und United Air Lines (Fluglinien) aufgeteilt hatte, verließ William Boeing das Unternehmen, verkaufte seine Anteile und beschäftigte sich fortan mit der Pferde- und Rinderzucht. Infolge der Aufteilung erhielt Boeing neben den beiden Werken in Seattle auch das frühere Stearman-Werk in Wichita/Kansas.

Von 1938 bis 1941 produzierte Boeing das riesige viermotorige Ganzmetall-Fluboot Boeing 314 Clipper, das von den Fluggesellschaften Pan Am und BOAC (heute British Airways) auf langen Überseestrecken eingesetzt wurde und bis zu neunzig Passagiere befördern konnte. Für die U.S. Army (die U.S. Air Force wurde erst 1947 gegründet) entwickelte Boeing die schweren Bomber B-17 Flying Fortress (1936 – 1945; 12.731 Exemplare) und B-29 Superfortress (1943 – 1946; 3970 Exemplare) – wobei diese beiden Modelle aus Kapazitätsgründen von mehreren Herstellern gefertigt wurden (Bell, Douglas, Lockheed, Martin). Für Fertigung die B-29 nahm Boeing 1941 ein neues Werk in Renton, achtzehn Kilometer südöstlich von Seattle Downtown, in Betrieb. Später wurden in Renton auch die Modelle 707, 720, 727, 737 und 757 gebaut.

Auch nach dem Krieg blieben die großen strategischen Fernbomber ein Hauptbetätigungsfeld des Unternehmens. Besonders unverwüstlich zeigte sich dabei die Boeing B-52 Stratofortress, die ihren Erstflug bereits 1952 absolvierte und die bis 2040 in Dienst bleiben soll. Von 1952 bis 1962 wurden in Seattle und in Wichita/Kansas 744 B-52 gefertigt.

Ab Mitte der 1950er Jahren schränkte der Konzern seine militärischen Aktivitäten immer weiter ein, im Vordergrund stand nun der zivile Flugzeugbau. 1958 revolutionierte die zunächst für die U.S. Air Force als Transport- und Tankflugzeug entwickelte vierstrahlige Boeing 367-80 (Erstflug 1954), deren zivile Variante Boeing 707 (Erstflug 1957) getauft wurde, dank ihrer enormen Reichweite die zivile Luftfahrt. Die 707 (1957 – 1978; 917 Exemplare) verkaufte sich wesentlich besser als das Konkurrenzmodell Douglas DC-8 (1958 – 1972; 556 Exemplare), das kurz darauf auf den Markt kam. Die von 1961 bis 1969 gebaute Mittelstreckenversion der 707 bekam die Bezeichnung Boeing 720. Die militärische Variante hieß 717. Auch das Tankflugzeug KC-135 Stratotanker (1954 – 1965; 808 Exemplare), das davon abgeleitete Transportflugzeug C-135 Stratolifter (1954 – 1965; 803 Exemplare) und das AWACS-Aufklärungsflugzeug E-3 Sentry (1974 – 1991; 68 Exemplare) basierten auf der 707.

Boeing entwickelte in den nächsten Jahrzehnten eine ganze Flugzeugfamilie, die mit Ausnahme von kleinen Geschäftsreiseflugzeugen alle Bereiche der zivilen Luftfahrt abdeckte. 1963 absolvierte das dreistrahlige Kurz- und Mittelstreckenflugzeug Boeing 727 (1963 – 1984; 1832 Exemplare) seinen Jungfernflug, 1967 folgte der zweistrahlige Kurzstreckenjet Boeing 737, das neben der A320-Familie von Airbus meistverkaufte Flugzeug der Welt (11.685 Exemplare bis Januar 2024), 1969 der vierstrahlige Großraumjet Boeing 747 (1969 – 2022; 1574 Exemplare), das lange Zeit größte zivile Verkehrsflugzeug der Welt (erst 2005 wurde es vom Airbus A380 abgelöst), 1981 das zweistrahlige Langstreckenmodell Boeing 767 (1304 Exemplare bis Januar 2024) sowie 1982 dessen Mittelstreckenversion Boeing 757 (1981 – 2004; 1050 Exemplare). Die jüngsten Modelle sind der zweistrahlige Mittel- und Langstreckenjet Boeing 777 (1727 Exemplare bis Januar 2024), der erstmals 1994 flog, sowie das zweistrahlige Großraumflugzeug Boeing 787 Dreamliner (1111 Exemplare bis Januar 2024), dessen Jungfernflug 2009 stattfand.

Für die Produktion des auch Jumbo Jet genannten Modells 747 wurde 1967 in Everett, rund fünfzig Kilometer nördlich von Seattle, ein neues Werk errichtet. Die Entwicklung dieses Flugzeugs kam aufgrund einer mündliche Absprache zwischen dem Boeing-Chef Bill Allen und Juan Trippe, dem Chef der US-Fluggesellschaft Pan Am im Jahr 1965 zustande. Auf die Aussage Trippes »If you build it, I'll buy it.« erwiderte Allen »If you buy it, I'll build it.« In Everett werden heute die Modelle 767, 777 und 787 gefertigt.

Die Entwicklung eines zivilen Überschallverkehrsflugzeugs (1964 – 1971) wurde eingestellt, nachdem die US-Regierung die weitere Unterstützung des Projektes mit Steuergeldern abgelehnt hatte. Bis dahin war bereits eine Milliarde US-Dollar in die Boeing 2707 investiert worden, weit mehr als die französisch-britische Concorde gekostet hatte. In der Folge reduzierte der Konzern die Anzahl seiner Mitarbeiter um mehr als 60.000.

Seit 1960, als Boeing die Vertol Aircraft Corporation aus Philadelphia übernommen hatte, stellte der Konzern auch Hubschrauber her, u.a. den Tandemrotor-Verkehrshubschrauber Boeing-Vertol H-46 Sea Knight (Erstflug 1958), den Transporthubschrauber Boeing-Vertol CH-47 Chinook (Erstflug 1961), ebenfalls mit Zwillingsrotoren, sowie das Kipprotor-Flugzeug Bell/Boeing V-22 Osprey (Erstflug 1989), ein Verwandlungsflugzeug, das dank schwenkbarer Antriebe wie ein Hubschrauber schweben, aber auch wie ein Flugzeug fliegen kann.

Aufgrund des internationalen Erfolgs der Boeing-Flugzeugfamilie stellten alle anderen US-Flugzeughersteller den Bau ziviler Verkehrsflugzeuge nach und nach ein (1963 Convair, 1983 Lockheed) und auch McDonnell-Douglas (Nachfolgeunternehmen von Douglas Aircraft) kam immer mehr ins Hintertreffen. Zwar verkauften sich die Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge DC-9/MD-80/MD-90 (1965 – 2000; 2438 Exemplare) sehr gut, aber das durch eine Unfallserie in den 1970er Jahren in den Verruf geratene dreistrahlige Großraumflugzeug DC-10 (1968 – 1988) und dessen Nachfolger MD-11 (1988 – 2000) kamen niemals an die Verkaufszahlen des Konkurrenzmodells Boeing 747 heran.

1996/1997, zur gleichen Zeit als Boeing den Luft- und Raumfahrtbereich von Rockwell International (Mehrzweck-Fernbomber Rockwell B-1, Space-Shuttle-Raumfähren) übernahm, kam es schließlich zum Zusammenschluss der beiden jahrzehntelangen Rivalen. Damit war Boeing der einzige verbliebene US-Hersteller von großen Passagierflugzeugen. Der Name McDonnell-Douglas verschwand daraufhin, aber Boeing übernahm das Douglas- und spätere McDonnell-Douglas-Logo, das den Douglas-World-Cruiser-Flug von 1924 symbolisiert. Die noch im Entwicklungsstadium befindliche MD-95 wurde in Boeing 717 (1998 – 2006) umgetauft. Die früheren MDD-Produktionsstätten im Großraum St. Louis/Missouri und Mesa/Arizona betreibt Boeing bis heute weiter. Das Werk am Flughafen von Long Beach/California, wo seit 1941 die meisten zivilen DC- und MD-Flugzeuge gebaut worden waren, wurde nach dem Produktionsende der C-17 Globmaster III 2016 geschlossen und anschließend in ein Gewerbegebiet umgewandelt. Boeing erbte durch die Übernahme auch mehrere militärische Produkte (AH-64 Apache, F-15 Eagle, F-18 Hornet, KC-10 Extender, C-17 Globemaster III, Tomahawk Marschflugkörper, Harpoon Seezielflugkörper).

Der Zusammenschluss der beiden Flugzeughersteller führte dazu, dass bei dem vereinigten Konzern ein neuer Führungsstil Einzug hielt. War Boeing jahrzehntelang wie eine Ingenieursfirma geführt worden, in der sich die Manager genauso gut mit der Flugzeugtechnik auskannten, wie die Ingenieure, kamen nun Kostenoptimierer und Gewinnmaximierer ans Ruder, wie es zuvor schon bei McDonnell-Douglas der Fall gewesen war. Der frühere MDD-Chef Harry Stonecipher, der von 2001 bis 2005 an der Spitze von Boeing stand, verlegte den Konzernsitz nach Chicago, weit weg von den Produktionswerken in der Gegend von Seattle. Die Entwicklung und Fertigung wesentlicher Flugzeugteile und -baugruppen übergab man aus Kostengründen verstärkt an in- und ausländische Zulieferer oder verselbstständigte eigene Produktionsstätten. Die Folge waren zum Teil gravierende Qualitätsprobleme besonders bei den Modellen 737 und 787, die zeitweise zu Auslieferungsstopps und weltweiten Flugverboten führten. 2018 und 2019 stürzten zwei 737 Max 8 in Indonesien und Äthiopien ab, weil ein neues elektronisches Trimmsystem versagte, von dessen Existenz die Piloten nichts wussten. Aus Kostengründen hatte man bei der Umschulung der Piloten auf die Max-Varianten das neue System verschwiegen. Auch in den Handbüchern wurde es nicht erwähnt. Im Januar 2024 verlor eine fast fabrikneue 737-Max 9 der Alaska Airlines während des Steigflugs einen Teil der stillgelegten hinteren Notausgangtür. Ursache waren mehrere fehlende Bolzen im Sicherungsmechanismus.

Als führender US-Flugzeughersteller war Boeing von Anbeginn in Raumfahrtprojekte involviert. Anfang der 1960er Jahre entwickelte der Konzern die Syncom-Nachrichtensatelliten, mit dem Telefon- und Nachrichtenverbindungen aus Synchronbahnen erprobt wurden. Von 1965 bis 1975 war Boeing neben North American Aviation/Rockwell International und Douglas Aircraft am Bau der Saturn-V-Trägerraketen beteiligt, die die Apollo-Kapseln ins All beförderten. Gemeinsam mit General Motors entwickelte und baute Boeing auch die Mondmobile (Lunar Roving Vehicle), die bei den letzten drei Apollo-Mondlandungen 1971 und 1972 zum Einsatz kamen. Am Aufbau der internationalen Raumstation ISS war der Konzern ebenfalls beteiligt. Im Jahr 2000 erwarb Boeing mit Hughes Space and Communications den damals weltweit führenden Hersteller kommerzieller Satellitensysteme.

2011 begann Boeing in der staatlichen NASA-Produktionsanlage Michoud Assembly Facility bei New Orleans, die heute von Lockheed-Martin betrieben wird, mit der Entwicklung und dem Bau der SLS-Trägerrakete für das Raumfahrtprogramm Artemis, das eine erneute Landung auf dem Mond zum Ziel hat. In Michoud waren früher von Boeing, Chrysler und Martin-Marietta die ersten Stufen der Saturn-Mondraketen und der große Außentank der Space-Shuttles gebaut worden. Lockheed-Martin fertigt dort auch das neue Mondraumschiff Orion MPCV.

Die Boeing-Hauptstandorte befinden sich in Arlington/Virginia (Konzernzentrale; seit 2023), El Segundo/California (Satelliten; vorm. Hughes), El Paso/Texas (Waffensysteme; vorm. Rockwell), Everett/Washington (Verkehrsflugzeuge; seit 1967), Hazelwood/Missouri (Waffensysteme; vorm. MDD), Huntington Beach/California (Raumfahrt; vorm. Rockwell), Mesa/Arizona (Apache-Kampfhubschrauber; vorm. MDD), North Charleston/South Carolina (Verkehrsflugzeuge; seit 2011), Philadelphia/Pennsylvania (Hubschrauber; vorm. Vertol), Renton/Washington (Verkehrsflugzeuge; seit 1941), Seal Beach/California (Raumfahrt; vorm. Rockwell), Seattle/Washington (Verkehrsflugzeuge), St. Charles/Missouri (Waffensysteme; vorm. MDD) und Wichita/Kansas (Flugzeugteile).

Text: Toralf Czartowski • Fotos: Unsplash.com, Pixabay.com, Public Domain