Markenlexikon

BMW

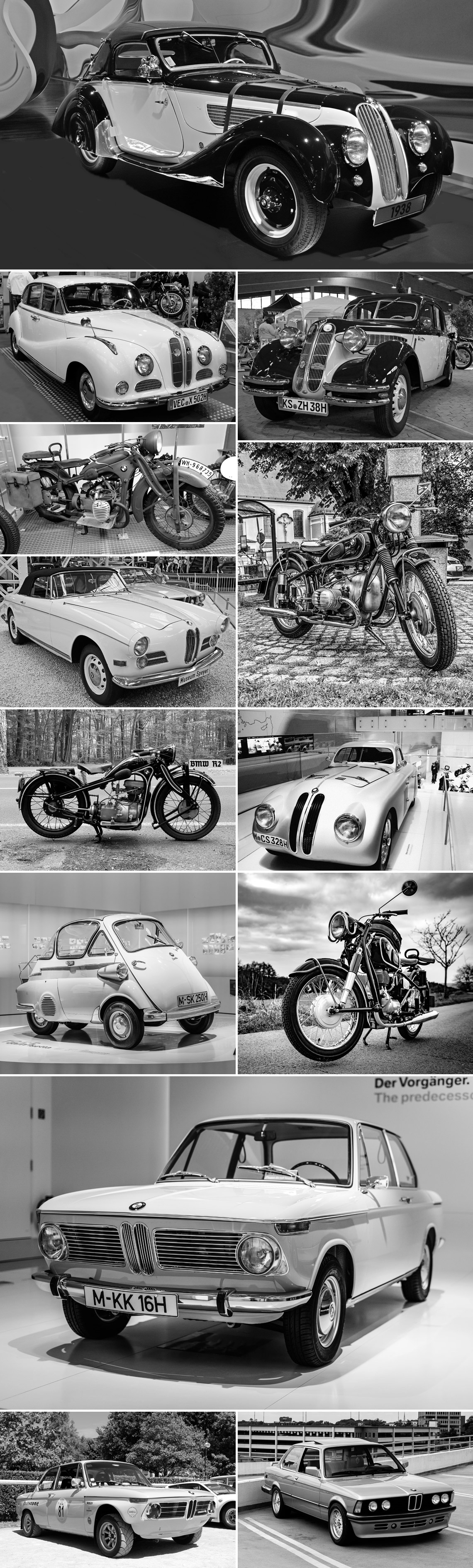

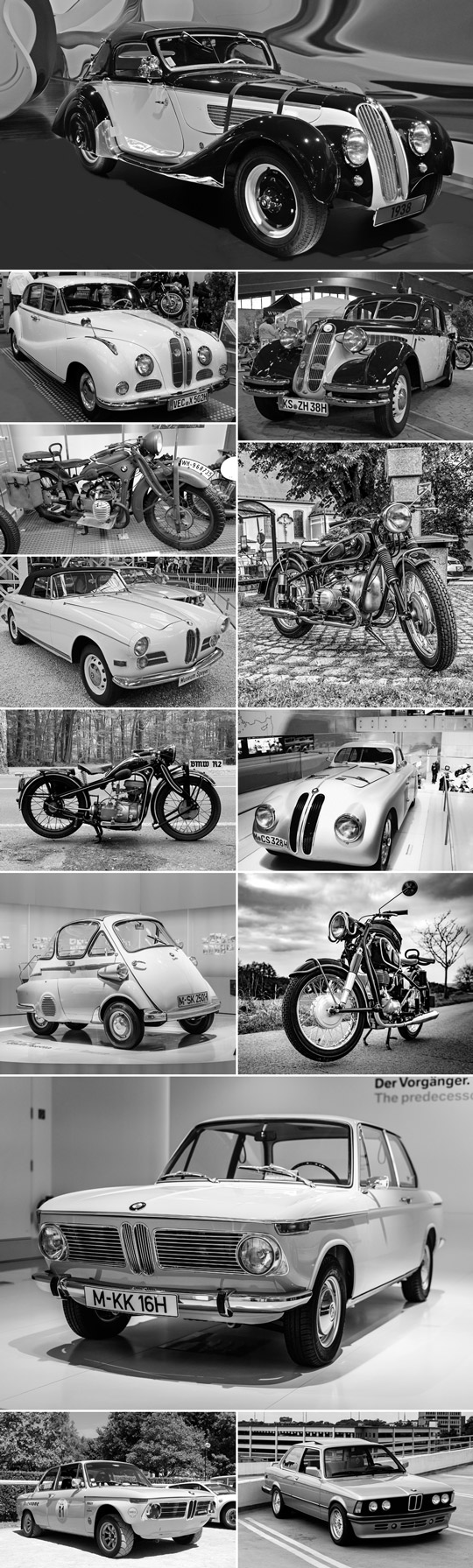

Der Ingenieur Karl Friedrich Rapp (1882 – 1962) gründete 2013 in München die Rapp Motorenwerke, um in einer früheren Fahrradfabrik Flugmotoren zu bauen. Doch die Firma kam nie richtig in Gang. Trotz des 1. Weltkriegs und des großen Bedarfs an Flugmotoren waren die Kassen ständig leer und die Motoren litten unter gravierenden Qualitätsproblemen. 1916 übernahm schließlich der italienisch-österreichische Finanzier Camillo Castiglioni (1879 – 1957) die Kontrolle über die Firma. Castiglioni brachte gleich noch einen Auftrag von Austro-Daimler mit und den österreichischen Ingenieur Franz Joseph Popp (1886 – 1954), der nun die Leitung des Unternehmens übernahm. Anfang 1917 kam der Ingenieur Max Friz (1883 – 1966) hinzu, der zuvor bei Daimler in Stuttgart beschäftigt gewesen war. Kurz darauf wurde die Rapp Motorenwerke in Bayerische Motoren Werke (BMW) umbenannt. Als Symbol für die neue Flugmotorenfabrik wählte man einen stilisierten Propeller in den bayerischen Nationalfarben Blau und Weiß.

Doch kaum hatte BMW mit der Flugmotorenproduktion begonnen, kam auch schon wieder das Aus. Als Verlierer des 1. Weltkriegs durften deutsche Unternehmen keine Flugzeuge mehr herstellen und folglich auch keine Flugmotoren. 1920 verkaufte Castiglioni BMW an Knorr Bremse, einen Hersteller von Eisenbahnbremsen, der BMW zu einem reinen Zulieferbetrieb machte. BMW fertigte nun Druckluftbremsen für die Wagen der Bayerischen Eisenbahnverwaltung. 1922 erwarben Popp und Castiglioni die BMW-Namensrechte sowie die Motorenabteilung zurück und begannen in den leerstehenden Werksanlagen der Bayerischen Flugzeugwerke (vorm. Flugmaschinenwerke Gustav Otto) in München mit der Produktion von Motorrädern sowie Schiffs- und Lastwagen-Motoren. Das erste BMW-Motorrad, die von Max Fritz konstruierte R 32 mit 500-Kubikzentimeter-Zweizylinder-Boxermotor (8,5 PS), Kardanantrieb und Doppelstahlrohrrahmen, kam 1923 auf den Markt.

1928 stieg BMW mit dem Kauf des Dixi-Werkes in Eisenach (Dixi, Wartburg), das den britischen Kleinwagen Austin Seven (Dixi 3/15 DA) in Lizenz produzierte, in die Automobilproduktion ein. Die erste BMW-Eigenentwicklung war 1932 der Kleinwagen AM1 3/20 mit einer von Daimler-Benz in Sindelfingen gefertigten Karosserie. Ein Jahr später folgte mit dem BMW 303 die erste komplette Neukonstruktion. BMW spezialisierte sich bald auf große Mittel- und Oberklasselimousinen (1935 BMW 326, 1936 BMW 327, 1939 BMW 335) sowie attraktive Sportwagen (1934 BMW 315, 1937 BMW 328).

1934 nahm BMW die Produktion von Flugmotoren wieder auf. Neben dem Doppelsternmotor BMW 801, der zu den wichtigsten deutschen Flugmotoren zählte, entwickelte BMW gemeinsam mit Junkers das erste Strahltriebwerk der Welt, das ab 1941 in dem Abfangjäger Messerschmitt Me-262 testweise zum Einsatz kam. Daneben produzierte BMW während des 2. Weltkriegs Motorradgespanne, vor allem die berühmte R75 (1941 – 1944), die ausschließlich von der Wehrmacht eingesetzt wurde.

Nach dem Ende des Krieges hielt sich BMW zunächst mit Ackergeräten, Kochtöpfen, Fahrrädern und Motorrädern über Wasser. Das 1946 verstaatlichte Werk in Eisenach produzierte noch bis 1952 BMW-Vorkriegmodelle (BMW 321, BMW 326, BMW 327, BMW 340, BMW R35), dann wurde es nach einer Klage von BMW München in Eisenacher Motoren Werke (EMW) umbenannt. Ab 1956 bekamen die Eisenacher Fahrzeuge wieder den traditionellen Namen Wartburg.

BMW München begann erst 1951 wieder mit dem Bau von Autos. Richtig in Gang kam dieser Bereich jedoch erst Anfang der 1960er Jahre. Die BMW-Modelle der 1950er Jahre waren zwar technisch anspruchsvoll (BMW 501/502), nur hatte zu dieser Zeit kaum jemand das Geld, um diese teuren Fahrzeuge, die wegen ihrer geschwungenen Karosserie auch als Barockengel bekannt wurden, zu kaufen. Lediglich der spartanische Kabinenroller Isetta (1955 – 1962), ein Abkömmling der italienischen Iso, verkaufte sich recht gut. Einen vollwertigen Kleinwagen und VW-Käfer-Konkurrent brachte BMW erst 1959 mit dem BMW 700 (1959 – 1965) auf den Markt. Als Ende der 1950er Jahre auch noch die Motorradbranche von einer Krise erfasst wurde, schien es um BMW geschehen zu sein.

1959 erwarb der Industrielle Günther Quandt (Byk-Gulden-Lomberg, Dürener Metallwerke, Varta, Wintershall), dessen Bruder Harald damals zu den Daimler-Benz-Aktionären gehörte, die Hälfte der BMW-Aktien. Das von dem italienischen Designer Giovanni Michelotti gestylte sportliche Mittelklassemodell BMW 1500 (1962 – 1972) sowie dessen zahlreiche Varianten (1600, 1800, 2000, 2000 Coupé) rettete BMW schließlich vor dem Untergang. Von diesem Modell wurden über 320.000 Exemplare produziert. Aus dem BMW 1600 entstand ab 1966 eine weitere Modellreihe, die zunächst 1600-2 hieß und ab 1971 1602 oder auch 02-Serie (wegen der zwei Türen). Die 02-Serie (1966 – 1977), von der über 824.000 Exemplare gefertigt wurden, war auch im Rennsport sehr erfolgreich.

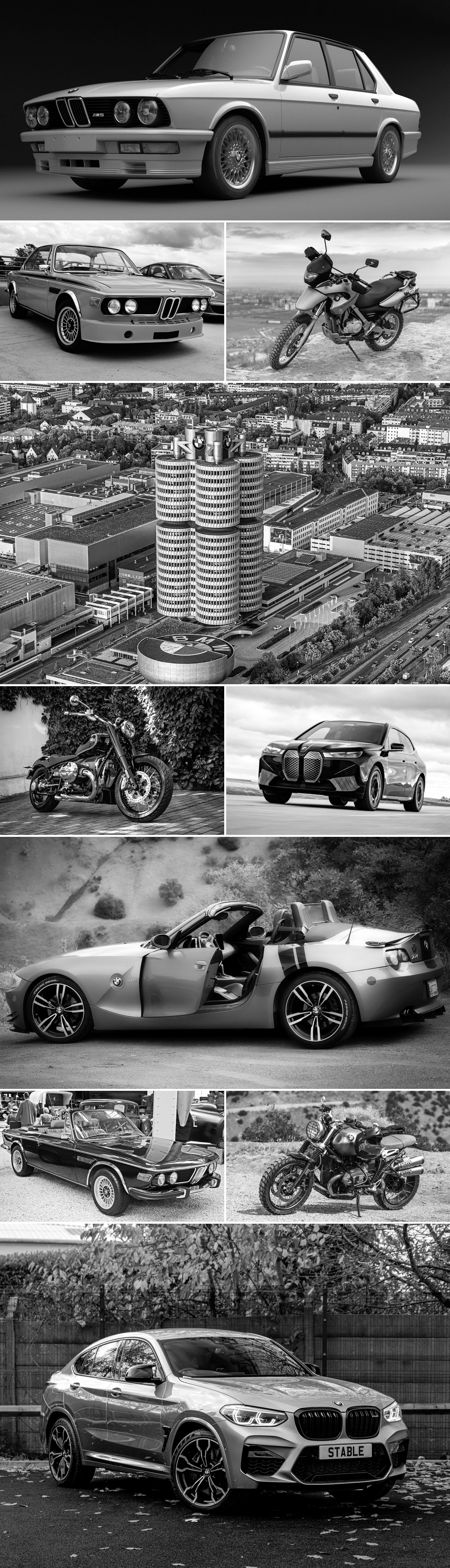

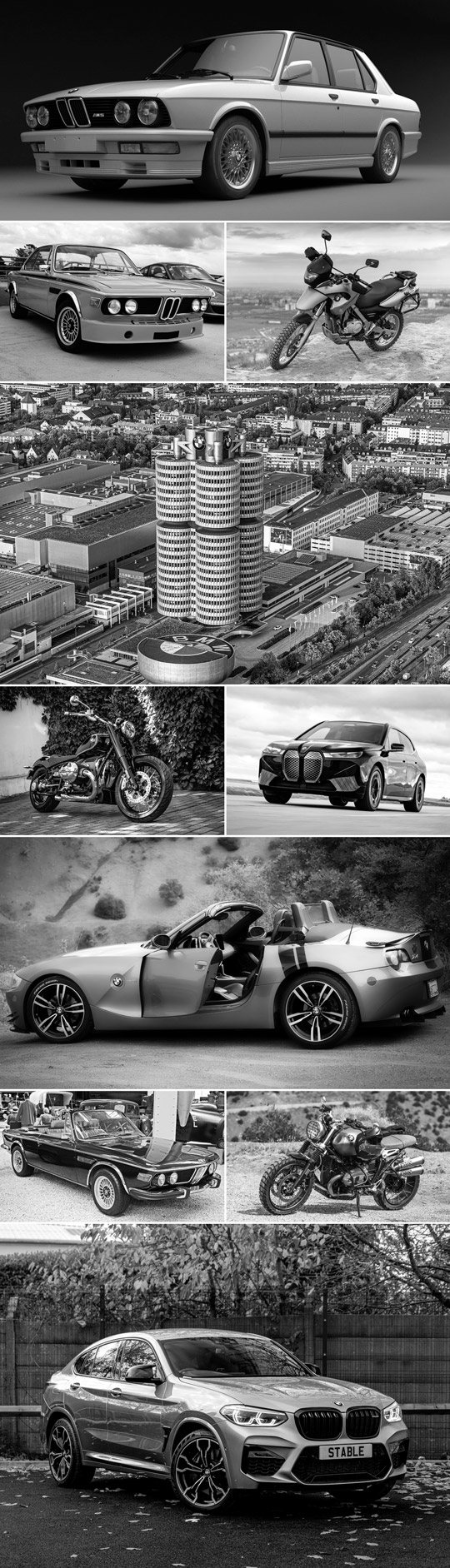

BMW konzentrierte sich fortan nur noch auf die Auto- und Motorradproduktion. Die Triebwerksparte, die die General-Electric-Triebwerke für die deutsche Lizenzvariante des amerikanischen Kampfflugzeugs Lockheed F104G Starfighter fertigte, wurde 1965 an den GHH/MAN-Konzern verkauft (daraus entstand 1969 das Daimler-Benz-/MAN-Jointventure MTU Motoren- und Turbinen-Union).

1966 erwarb BMW die Firma Hans Glas aus Dingolfing, eine frühere Landmaschinenfabrik, die Motorroller (Goggo) und Automobile (Glas, Goggomobil) produzierte. Mit den größeren Automodellen hatte sich die kleine Firma jedoch finanziell übernommen.

1972 präsentierte BMW erstmals die 5er Baureihe (Obere Mittelklasse). 1975 folgte die 3er Baureihe (Mittelklasse), 1977 die 7er Baureihe (Oberklasse), die direkt gegen die S-Klasse-Modelle von Mercedes-Benz antrat, und 1978 die 6er Baureihe (Oberklasse-Coupés – von 1989 bis 1999 hießen die Coupés 8er, seit 2003 wieder 6er). Mit dem von Italdesign (Giorgetto Giugiaro) gestylten Mittelmotorsportwagen M1 stieg BMW 1978 auch in die Klasse der Supersportwagen ein. Später kamen noch weitere Baureihen wie 1er (Kompaktklasse; ab 2004), 2er (ab 2012), Z (ab 1995; Sportcoupés, Roadster) und X (SUV; ab 1999) hinzu. Mit dem Buchstaben M (Motorsport) werden die besonders leistungsstarken Modelle gekennzeichnet. Unter der Submarke BMW i vermarktet BMW seit 2013 Elektro- und Plug-In-Hybrid-Fahrzeuge (i3, i8, iX).

Die Übernahme des britischen Autoherstellers Rover (Land-Rover, MG, Mini, Rover), der aus dem maroden Staatskonzern British-Leyland (Austin, Land-Rover, MG, Mini, Morris, Rover, Triumph) hervorgegangen war, geriet ab 1994 zum finanziellen Fiasko. Im Jahr 2000 wurde Rover wieder verkauft, BMW behielt lediglich die Marke Mini und zwei Werke in Großbritannien.

1998 erwarb BMW von dem Triebwerkskonzern Rolls-Royce die Rolls-Royce-Namensrechte für den Automobilbereich (die Autofirma Rolls-Royce/Bentley in Crewe hatte Volkswagen zuvor übernommen), die jedoch erst nach Errichtung eines neuen Werkes in Goodwood/West Sussex (2003) genutzt werden konnten, da das originale RR-Montagewerk in Crewe/England dem Volkswagen-Konzern gehörte.

BMW betreibt Produktionswerke in München, Dingolfing (seit 1967; das ehemalige Glas-Werk), Berlin-Spandau (seit 1984), Landshut (seit 1973), Regensburg (seit 1987), Eisenach (seit 1991; ein komplett neues Werk – nicht das alte Wartburg-Werk), Leipzig (seit 2005), Steyr/Österreich (seit 1979), Spartanburg/South Carolina/USA (seit 1992), Cowley/Oxford/Großbritannien (seit 1994; ein ehemaliges Rover-Werk), Swindon/Großbritannien (seit 1994; ein ehemaliges Rover-Werk), Hamshall/Großbritannien (seit 2001), Rosslyn/Südafrika (seit 1972) und Shenyang/China (seit 2004).

Text: Toralf Czartowski • Fotos: Unsplash.com, Pixabay.com, Public Domain